製品に関する情報

- カタログ、資料ダウンロード

-

製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。

- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。

- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。

- イワキのサポート

- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。

ポンプなるほど

ポンプにまつわる、さまざまな「専門用語」にスポットを当て、楽しく軽やかに解説しているこのコーナー。業界の方にはもちろんのこと、専門知識ゼロでもわかる、クスッと笑える楽しい用語解説に力を注いでおります。

沸騰現象と原理は似ていますが、沸騰現象は「液体を熱することで水蒸気圧に達し、その結果として気泡が発生する」現象です。キャビテーションは「圧力が低下することで気泡が発生する」現象を指します。

飽和蒸気圧とは、「特定の温度において、液体とその蒸気が均衡を保つときの蒸気圧」のことです。この圧力を下回ると、液体は気化しやすくなり、キャビテーションの発生につながります。

ポンプ業界では、「ポンプや配管の内部で気泡が発生している状態」をキャビテーションと呼ぶことが多いです。

キャビテーションが発生してしまうと、ポンプの性能低下や振動、騒音、最悪の場合は破損を招く原因にもなるため、ポンプを扱う上では必ず理解しておくべき重要な知識です。

私たちは理科の実験で「水は100℃で沸騰する」と教えられましたが、それは1気圧の場合の話です。実際には、気圧が下がると沸点も下がり、例えば標高の高い山の上では95℃ほどでお湯が沸騰します。これは、周囲の圧力が低くなると水の飽和蒸気圧に達しやすくなるためです。ポンプ内でも同様に、圧力が低くなることで液体が気化し、キャビテーションが発生するのです。

ちなみに全くの余談ですが、これを証明したのが、ボイル・シャルルの法則です。

私は「ボイルシャルルさん」という外国の人がこの法則を見つけたのだとばかり思っておりましたが、実は「ボイルさん」と「シャルルさん」、2人がそれぞれ違う法則を発見したんですね。ボイルさんは、気圧と体積の関係を、シャルルさんは体積と温度の関係をそれぞれ発見し、二人あわせて「ボイル&シャルルの法則」と呼ばれるようになりました。

ポンプ内の圧力が何らかの原因で飽和蒸気圧を下回ると、液体が気化して「気泡」が発生します。この気泡は圧力の高いところで急激に消滅し、その際に強い衝撃が発生します。

以下のような要因から、ポンプや配管内にキャビテーションが発生しやすくなります。

液体の温度が上昇すると飽和蒸気圧も上がるため、同じ圧力条件でも高温の液体は低温の液体よりも飽和蒸気圧を下回りやすくなり、キャビテーションのリスクが高まります。

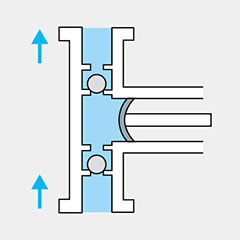

一般に、ポンプの吸込み条件が悪く、NPSHa(利用吸みヘッド)がNPSHr(必要吸入みヘッド)を下回るとキャビテーションが発生します。配管が細すぎる、長すぎる、または高粘度の粘性液を扱うなどの場合、吸込み圧力が低下し、キャビテーションが起こりやすくなります。

ではここで、キャビテーションの仕組みをイメージしやすいように、ストローとシェイクを例に使って考えてみましょう。

シェイクが「送液する液体」、ストローが「配管」、それを吸っている人が「ポンプ」に相当します。シェイクを勢いよく吸うと、ストロー内の圧力が一時的に下がり、シェイクがストローを通って口元へと上がってきます。しかし、もしストローが極端に細かったり、シェイクが固すぎたりすると、いくら強く吸ってもなかなか上がってきませんよね。

これと同様に、ポンプも吸込み側の配管が細すぎたり、液体の粘度が高いなど条件が悪い場合に同じ現象が発生します。その結果、流入する液体の量が不足し、ポンプや吸込み配管内の圧力が急低下してしまい、キャビテーションが発生する可能性が高くなります。

液体を移送するポンプは、全てキャビテーションが発生するリスクがあります。

特に遠心ポンプは、圧力差を利用して液体を移動させる仕組みのため、キャビテーションが起こりやすい構造をしています。

インペラ(羽根車)が回転すると、内部では圧力の高低差が生まれます。例えば洗濯機を回したときに、槽の中央がへこんでいる様子を思い浮かべてみてください。これと同じ原理で、ポンプの中心部は圧力が低くなり、外側は高くなります。この特性を利用し、低圧部分に吸込み口を、高圧部分に吐出口を設けたのが遠心ポンプですが、その仕組みゆえにキャビテーションが発生しやすいのです。

先にも述べたとおり、負圧で液体が気化して発生した「気泡」は、圧力の高いところで急激に消滅し、その際に強い衝撃が発生します。その結果、ポンプや周辺の配管に対して以下のような影響を与える可能性があります。

キャビテーションによって発生した気泡が液体の流れを妨げ、必要な圧力や流量を維持できなくなることがあります。

気泡が崩壊する際に生じる急激な圧力変化が、ポンプ内部で強い振動や異常な騒音を引き起こします。「シャー」「バチバチ」といった異音が発生する場合は、キャビテーションが起きている可能性があります。

インペラやポンプの内壁は、高頻度で「気泡パンチ」を浴びるような状態になり、次第に摩耗や損傷が進みます。最悪の場合、部品が破損し、ポンプが正常に動作しなくなることもあります。

気泡は「わーい、わーい」と弾け飛び、内壁やインペラはそのつど「いてててて… (>_<)」となっているわけです。また気泡(空洞)がインペラ内部にできることで液体の通り道が狭まり、流れにくくなることから性能が低下して、ひどくなると送液不良になります。

そして、この「気泡パンチ」の衝撃で、ポンプが破損することも珍しいことではありません。そのためポンプ内の圧力が飽和蒸気圧以下になることによって発生するキャビテーションには、注意が必要なのです。

私たちの生活の中には、さまざまな気泡が存在します。例えば、ヤカンの沸騰。これはキャビテーションなのでは?と思うかもしれませんが、実は違います。原理は似ていますが、冒頭でも述べたように「液体を熱することで水蒸気圧に達し、その結果として気泡が発生する」現象は「沸騰」と呼ばれます。

では、シャンパンの炭酸の気泡はどうでしょうか?これは、液体に溶け込んでいた二酸化炭素(CO2)が、栓を開けた際の減圧によって気体となり発生したものです。「圧力が下がって気泡が発生する」という点ではキャビテーションと似ていますが、泡の成分や発生の原因が異なります。

水が加熱されることで 飽和蒸気圧に達し、液体が気体(水蒸気)へと変化する。気泡の正体は水蒸気であり、これが水面に上がって破裂すると、湯気として空気中に拡散する。

二酸化炭素(CO2)が強制的に溶け込まされている状態であり、ボトルの栓を抜くことで内圧が急激に下がり、溶けていた気体が一気に放出されることで泡が発生する。

キャビテーションを省略した言い方。イワキのポンプマン達はキャビテーションが起きているときに「キャビってる」なんてよく言っています。業界独特のワードすぎて、最初に聞いたときは、意味がわからず困惑しました。ポンプ業界ではよく使われる言葉だと思いますので、こちらもしっかり覚えておきましょう(笑)

次の記事へ

前の記事へ

製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。

ページトップ