製品に関する情報

- カタログ、資料ダウンロード

-

製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。

- ダウンロード方法については、こちらをご覧ください。

- ※ダウンロードをするには、会員登録が必要です。

- イワキのサポート

- よくあるご質問、各種お問い合わせ、製品メンテンナンス動画など、イワキ製品のサポートについてご紹介します。

ポンプなるほど

ポンプにまつわる、さまざまな「専門用語」にスポットを当て、楽しく軽やかに解説しているこのコーナー。業界の方にはもちろんのこと、専門知識ゼロでもわかる、クスッと笑える楽しい用語解説に力を注いでおります。

ポンプに使用されるダイヤフラムは、伸縮性のあるゴム素材、耐薬液性に優れているフッ素樹脂などの素材が一般的に使用されます。

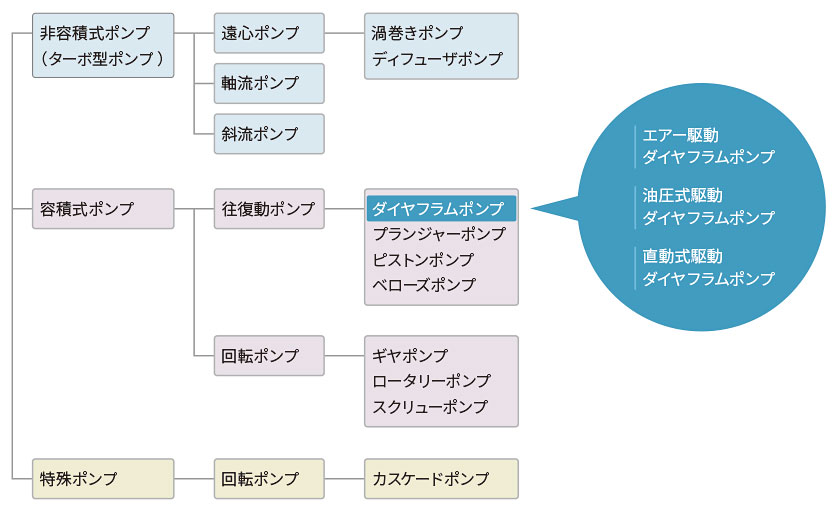

ダイヤフラムポンプは、様々なポンプの中で「どのポジション」にいるのか?それを理解するには、まずはポンプの種類を知ることが最初の一歩になります。

まず、ダイヤフラムポンプは「容積式ポンプ」にカテゴライズされます。「容積式」とは、文字どおりポンプ室内の「容積」を変化させて送液するポンプのことをいいます。

一方の非容積式のポンプは「容積式にあらず」ということで、主に「遠心ポンプ」のことをいいます。遠心式ポンプには、ポピュラーな「渦巻きポンプ」や「ディフューザポンプ」などがあります。

容積式ポンプには、「往復動ポンプ」と「回転ポンプ」の2種類があり、ダイヤフラムポンプは「往復動ポンプ」に分類されます。「行ったり来たり」するか、「ぐるぐる回す」か、このどちらかの運動で、ポンプ内の容積を変化させ、液体を吐出するのです。

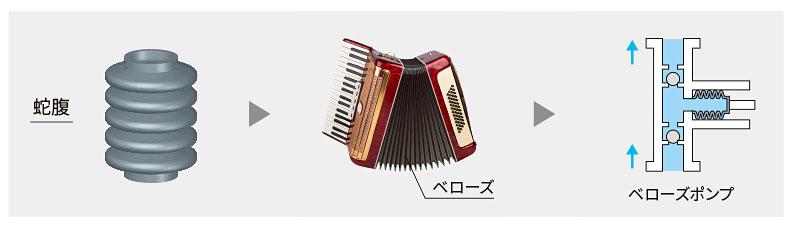

次に考えるのは、「何」を往復動させるか?です。ポンプ室の構造の話ですね。こちらの選択肢は以下の3つ。

・棒

・膜

・蛇腹

──以上です。…とはいえ、文字だけじゃちょっとピンと来ないですよね?

ということで、ここからはこの3つを、皆さんがよく知っている「身近なモノ」に置き換えて、イメージを掴んでいただこうと思います!

いかがでしょう? なんだか急にポンプに親しみが湧いてきませんか?

ダイヤフラムが引っ張られると、ポンプ室の容積が広がり、圧力が低下。吸込み側のバルブが開き、同時に吐出側のバルブは閉まります。液体がポンプ内に吸い込まれます。

ダイヤフラムが押されると、ポンプ内の容積は縮小。吐出側のバルブを開き、液体を押し出します。同時に吸込み側のバルブは閉まり、逆流を防ぎます。

バルブの動作は、吸込み工程と吐出工程でちょうど逆のタイミングで切り替わるようになっています。この絶妙なタイミングの切り替えによって、液体はスムーズかつ確実に吸い込まれ、吐出されるのです。

ダイヤフラムポンプにはどんな特長があるのでしょうか?ここでは、初心者の方にもわかりやすく、ダイヤフラムポンプの魅力を紹介します。

ダイヤフラムポンプは、軸シール部など部品同士の隙間がなく、ポンプヘッドとブラケットの間をダイヤフラムがシールしているため、液漏れのリスクが非常に低く、安全に液体を移送することができます。

ダイヤフラムポンプはポンプ室内にベアリングなどの摺動する(擦れる)部品がないため、部品の破損による異物混入がほとんどありません。

※ダイヤフラムはゴムや樹脂などを素材にしていることが多く、経年劣化で破損するリスクがあるため必ず定期的なメンテナンスが必要です。

比較的シンプルな構造の場合が多く、部品点数が少なくメンテナンスが容易です。

ダイヤフラムポンプが動作するためには、動力源が必要です。実は意外にもシンプルで、主に3種類に分けられます。「空気の力」、「油の力」、そして「機構部と直結して機械的に動かす」方法です。

「えっ、それだけ?」と思うかもしれませんが、本当なんですよ(笑)

ポンプの専門的な用語で言うと、これらは「エアー駆動」「油圧式駆動」「直動式駆動」と呼ばれます。さらに、詳しく言えば直動式の中にも「モーター駆動」「ソレノイド駆動」という電磁駆動タイプ、弊社が独自開発した「リニアドライブ方式」を採用したダイヤフラムポンプもありますが、まずは基本となる3種類を押さえておけば大丈夫です。

感電や火災の危険性が少なく防爆環境下でも使用可能

気密性や安全性を重視する現場に

駆動部とポンプ部が直結したシンプルな構造のためコンパクト

同じダイヤフラムポンプでも動かし方が違えば、形も随分違いますよね。それがキラリと光る個性になっているのです。

ダイヤフラムポンプは「容積式ポンプ」に分類されます。このタイプのポンプには、使用時に注意すべき重要な特性があります。

ダイヤフラムポンプは、バルブの開け忘れやメンテナンス不良などで吐出側が閉塞している場合でも、ポンプが動いている限り「吸い込み」「吐出」を繰り返します。その結果、行き場を失った液によりポンプや配管内部の圧力が上昇し続け、配管やポンプ内部、あるいは動力(モーターなど)が壊れてしまうリスクがあります。

このようリスクを避けるために、吐出側の配管に安全弁を設置することが非常に重要です。設定された圧力値に達すると、それ以上圧力が上がらないように、圧力を抜き、液を別の場所へと移送する役割を持っています。そのため、容積式ポンプを使用する際には、安全弁をセットで設置することが強く推奨されています。

ダイヤフラムは「吸い込み」「吐出」の動作を繰り返して液体を移送するポンプです。そのため、人間の鼓動のように、送液の際に脈動が発生します。この脈動によって瞬間的に液体がストップするため、配管やポンプ本体に断続的な衝撃が加わり部品の劣化や破損に繋がります。

この脈動を抑えるために有効なのが、吐出側の配管に「エアーチャンバ」「アキュムレータ」を設置することです。脈動を低減し一定の流量に近づけることや、配管の振動、ポンプの破損を防ぐことができます。

オーバーフィーディングとは、「吐出側の配管内の液体の慣性力により、吸込み工程でもポンプの吐出口から液体の流れが止まらない現象」のことです。

吐出側に背圧弁(バックプレッシャーバルブ)を設置することで、オーバーフィーディングを抑えることが可能です。

ダイヤフラムポンプは、「膜(ダイヤフラム)」の動きで液体を送る、シンプルでありながら高性能な容積式ポンプです。液漏れのリスクが低く、設置場所の自由度も比較的に高いため、さまざまな現場で活躍しています。ポンプ選びに迷った際は、こうした特徴を参考にしながら検討することで、最適な一台がきっと見つかることでしょう。

次の記事へ

前の記事へ

製品資料データ、カタログ、取扱説明書を会員サイトからダウンロードできます。

ページトップ